Lo stemma

Sulla punta della lunetta dell’albero francescano, c’è lo stemma del ministro generale dell’Ordine, affrescato sul soffitto. La parte centrale è divisa in quattro parti. Nella prima, a sinistra in alto, su fondo azzurro c’è un braccio nudo, con il segno del chiodo sul palmo della mano; l’altro braccio, vestito del saio francescano, incrocia il primo, con lo stesso segno sul palmo della mano; dietro, una croce. Per indicare che la benedizione era impartita da San Francesco “nella potenza e nel nome del Crocefisso”, le due braccia nello stemma vengono raffigurate l’uno nudo e l’altro vestito: il braccio di Cristo e quello di Francesco. Naturalmente, il significato dato sempre all’emblema francescano è quello della “conformità” di Francesco a Cristo

Si racconta:

Nel 1213-1214, San Francesco fu ospitato al castello di Susa da Beatrice di Ginevra, moglie del conte di Savoia. La contessa donò al Santo un terreno perché vi sorgesse un convento. In segno di gratitudine, per soddisfare il desiderio della pia benefattrice che gli chiedeva un ricordo, San Francesco si staccò una manica dalla tonaca e gliela donò. Fu così che, durante il lungo viaggio, tutti videro il Santo con un braccio ignudo e uno vestito, e così furono benedetti da lui con le braccia in forma di croce. La reliquia esiste ancora ed è venerata nella cattedrale di Chambery, in Savoia.

In alto a destra c’è l’icona delle cinque piaghe che riguarda ancora Gesù e Francesco.

In basso a sinistra un angelo serafino, attributo di San Francesco; in basso a destra un cuore trafitto dai tre chiodi della passione.

Maria vestita di sole

Poi apparve un gran segno nel cielo: una donna rivestita del sole con la luna sotto i piedi, e sul capo una corona di dodici stelle.

Il dogma dell’Immacolata Concezione ha diviso a lungo i cattolici. A sentirlo come problema irrisolto erano però solo i teologi, gli alti prelati, i dottori della Chiesa. Il popolo nella sua illuminante semplicità ha sempre creduto nella concezione immacolata della Donna senza peccato perché destinata a essere la Madre di Dio.

Sul piano iconografico la rappresentazione dell’Immacolata presentava ambiguità che non aiutavano a far chiarezza. C’erano già nel Duecento dipinti dedicati all’Immacolata, ma spesso solo gli esperti riuscivano a riconoscere questo titolo sotteso alla rappresentazione. Non c’erano segni significanti codificati e la stessa immagine poteva essere letta come Maria,

madre di Dio (se aveva Gesù tra le braccia), o come Assunta (se aveva un movimento ascensionale del corpo mentre gli angeli le facevano festa). Gli ordini dei domenicani e dei francescani soprattutto, l’un contro l’altro armati, affidarono a continue dispute la soluzione del problema.

I domenicani si appellavano all’autorità di San Tommaso che non trovava nelle Scritture la giustificazione teologica a questo titolo di Maria e i francescani facevano appello alla tradizione e sottolineavano come tale privilegio mettesse in luce la volontà di Dio che poteva preservare Maria dal peccato e ha voluto farlo perché ciò era dovuto alla Madre del suo Figlio Unigenito.

Spesso la disputa si trasformava in scontro, in litigio e la possibilità di trovare una risposta soddisfacente per tutti si allontanava. I pittori si impegnarono anche nella rappresentazione di queste dispute: Maria era al centro del quadro e, ai suoi piedi, santi, papi, dottori della Chiesa, in piedi o seduti, discutevano. Con i vari interventi dei papi e la posizione più aperta del Concilio di Trento, questo movimento si orientò sempre più verso soluzioni immacolistiche.

Mancavano ancora, però, le suddette indicazioni di segni codificati che il linguaggio dell’arte abitualmente utilizza per rendere le sue produzioni più leggibili. La Spagna che aveva seguito con costanza e passione queste dispute propose una sua soluzione. Il pittore Francisco Pacheco, nel suo trattato Arte de la Pintura del 1638, dette precise indicazioni su colori, oggetti, gesti che avrebbero dovuto connotare e rendere riconoscibile l’Immacolata:

Si deve […] dipingere […] questa Signora nel fiore della sua età, da dodici a tredici anni, bellissima bambina con begli occhi e sguardo grave, naso e bocca perfettissimi e rosate guance, i bellissimi capelli lisci, color oro […] deve dipingersi con tonaca bianca e manto blu vestita del sole, un sole ovale ocra e bianco, che circundi tutta l’immagine, unito dolcemente con il cielo; coronato di stelle[…]. Una corona imperiale deve adornare la sua testa ma che non copra le stelle; sotto i piedi […] la mezza luna con le punte verso il basso […] il dragone […] al quale la Vergine spaccò la testa trionfando dal peccato originale […] se potessi lo eliminerei per non disturbare il quadro.

Queste indicazioni normative di Pacheco rimandavano per molti aspetti sia alla Donna dell’Apocalisse sia alla Sulamita del Cantico dei Cantici, l’amata di cui si esalta il candore e la bellezza: Tutta bella sei o Maria e la macchia originale non è in te.

I dipinti con l’Immacolata furono richiesti da decine di committenti e pittori. Lo spagnolo Murillo ne dipinse più di quaranta

L’Immacolata di fra Giuseppe

Nel chiostro di Gravina l’immagine di Maria, circondata da papi e cardinali, tutti francescani, ha gli attributi della donna dell’Apocalisse. Iconograficamente questa idea di Immacolata, come vergine che appartiene totalmente a Dio e che Dio ha amato da sempre, è risolta

da fra Giuseppe con caratteristiche molto classiche. Maria:

– è vestita di sole nel senso che una luce diffusa, la luce di Dio, la rende luminosa;

– è bella e la bellezza in senso fisico sta anche a indicare l’armonia e la perfezione della vita interiore;

– ha una corona di dodici stelle: dodici erano le tribù d’Israele e questo significa che Maria è al centro non solo del Popolo di Dio ma di tutta la

comunione dei Santi;

– è colta come in movimento per indicare che è stata inviata dal Padre come dono per gli uomini;

– indossa un manto blu segno della sua origine celeste;

– è circondata dalle nuvole che delineano su tre lati lo spazio da lei occupato, il manto è mosso dal vento: segni della presenza di Dio (in ebraico spirito=vento) – ha i capelli sciolti, acconciatura tipica delle ragazze non ancora sposate;

– poggia la punta di un piede (l’altro è coperto dal mantello) su una falce di luna crescente, antico simbolo pagano di castità, presente nella

visione di Giovanni;

– ha le mani giunte, segno di ubbidienza e di preghiera.

Forse seguendo l’indicazione di Pacheco, ai suoi piedi fra Giuseppe non ha disegnato il dragone.

C’è però una scelta in questa rappresentazione che è tutta francescana. Maria è sulla parte più alta della chioma dell’albero francescano che

doveva rappresentare l’albero della vita dell’Ordine: alle radici San Francesco, sui rami i cardinali. È difficile dire se ai piedi dell’albero di fra Giuseppe ci fosse San Francesco. Ho confrontato l’albero di fra Giuseppe con altri e ho rilevato che, nonostante il nostro frate abbia fatto alcune scelte personali, queste produzioni hanno non solo alcuni grandi nomi in comune ma soprattutto l’intento di celebrare la grandezza dell’Ordine che ha sostenuto Maria e che è protetto da Maria, sua regina e patrona.

L’Immacolata spesso guarda verso il basso, verso i fedeli. In questa rappresentazione il suo sguardo estatico è rivolto verso l’alto, non guarda i francescani che a loro volta non la guardano. Maria è un simbolo amato intorno a cui essi si sono aggregati, diventando Ordine. La rappresentazione non ha l’intento di muovere alla devozione e alla preghiera, ma è una specie di documento sulla presenza francescana nella Chiesa del Duecento e del Trecento. Ci sono anche: un cardinale del Quattrocento, fra Pietro Riario; uno del Seicento, fra Felice Centino; del Cinquecento c’è solo il papa Sisto V

Papi e cardinali sull’albero francescano: la mappa

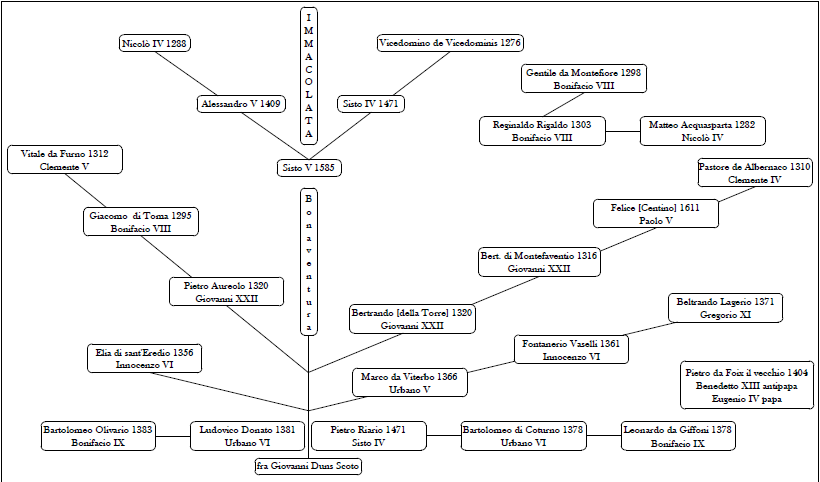

I Papi e i cardinali sono disposti lungo il tronco e i rami di un albero, sulla cui chioma tra le nuvole c’è l’Immacolata.

Immediatamente intorno a Maria fanno da corona i cinque Papi francescani: a partire da sinistra sono Nicolò IV(1288) e Alessandro V (1409), al centro Sisto V(1585), da destra verso il centro Vicedomino de Vicedominis (1276), morto prima della proclamazione, e Sisto IV (1470).

Lungo il tronco partendo dal basso c’è un cardinale senza nome, ma si può ipotizzare che si tratti di Duns Scoto che ha affrontato con passione la disputa sull’Immacolata. Segue Bonaventura da Bagnorea (1273), unico santo, considerato secondo fondatore dell’Ordine. Più in alto, ai piedi di Maria, come ho già detto, c’è Sisto V.

Gli altri disposti sui rami, rispettando grosso modo la successione cronologica, sono tutti cardinali. Nella mappa riporto fedelmente i nomi, anche quelli stranieri, forzatamente italianizzati da fra Giuseppe.

Pietro Riario (1471) e Felice Centino (1616) sono gli unici cardinali del dopo scisma. Sono tutti e due nell’albero in una posizione irregolare: è come se fossero stati inseriti alla fine, magari al posto di altri. Riario ha proporzioni ridotte e reso ancora più insignificante dalla gigantesca e bella figura di Bartolomeo da Cocurno che gli sta accanto: è uno dei due cardinali (l’altro è Ludovico Donato) misteriosamente scomparsi per

motivi politici. A parte Riario, l’ultima fila riconoscibile di cardinali è quella che ha vissuto gli intrighi e i disordini dello scisma di Occidente. Di quelli ancora più in basso il nome è andato perduto.

Il cardinale più vicino temporalmente alla morte di San Francesco (che stava per essere eletto papa) è fra Vicedomino (1249). Erano passati poco più di vent’anni. Ut sint minores era ormai già solo un ricordo forse scomodo. Seguirono decine di francescani vescovi, cardinali, teologi, professori della Sorbona, legati pontifici, papi. La visione sublimata di San Francesco si allontanava, diventava contenuto di arte, di sermoni, di trattati. Naturalmente nei conventi c’erano ancora i minori che continuavano a coniugare insieme preghiera e apostolato, povertà e penitenza.

Nel silenzio

Il tronco dell’albero francescano

I Papi

I Cardinali

I Cardinali

I Cardinali